有时候,偶然的时机往往能导致巨大的发现。2010年9月22日,一位约70岁的老人正准备乘夜班火车从苏黎世前往慕尼黑,他佝偻着背,白发苍苍。海关人员拦住了他,询问他过境理由。这位老人名叫科尼利厄斯·古利特(Cornelius Gurlitt),他回答问题时神色略显紧张,由此引起了海关的怀疑。海关搜了他的身,发现了一个装满18张崭新500欧元的信封——总计9000欧元。

带这么多现金并不是犯罪,重点是这么多钱都是哪里来的?古利特自称他去瑞士卖了一幅画给伯尔尼的一家画廊。警方进一步调查了古利特的财务状况,并对他在慕尼黑的住所下了搜查令。2012年2月,二战以来最为惊人的艺术私藏浮出水面。古利特的公寓藏身于一个白色四四方方的建筑里,调查人员在他家的橱柜和手提箱里发现了1500多幅画作,包括出自毕加索、亨利·马蒂斯、莫奈、马克思·利伯曼、夏加尔、丢勒、德拉克罗瓦的大师之作。德国警方本来是以逃税罪的名义对古利特进行调查的,但他们却意外发现了一座艺术宝库,并且,这些艺术品毫无疑问是非法被占有的。

这些艺术品被巴伐利亚州政府没收了,接受调查。此后一年都没有相关消息,直到德国《焦点》(Focus)杂志刊登出一篇文章,宣称这些秘密藏品总价值可能高达十亿欧元。该文章还揭露了古利特家族的一些信息:古利特的这些藏品很可能都是他父亲弄到的,他的父亲希尔德布兰德·古利特(Hildebrand Gurlitt)是纳粹德国雇佣的最臭名昭著的艺术品商之一。尽管巴伐利亚州政府重新接管了这些艺术品,但接下来该怎么处理它们又是一道难题。从这个意义上来说,古利特一案可被视作纳粹艺术品抢掠的一个代表。纳粹抢掠的艺术品无比之多,具体情况也十分复杂,扑朔迷离。最重要的是,这一案例提醒我们纳粹政府对艺术品的抢掠与没收罪行至今尚未被完全解决,还有很多艺术品流落在民间。

1935年至1945年期间,据估计,纳粹政府抢掠了整个欧洲五分之一的艺术品。抢掠的规模之大令人无法想象,也难以用具体数字去衡量。不过对外宣传的数字一直是65万件油画、雕塑、素描、书籍和其他艺术作品,掠自整个欧洲大陆的博物馆、教堂以及私人收藏馆。1938年,苏珊·罗纳德(Susan Ronald)在她的作品《希特勒手下的艺术盗贼:希尔德布兰德·古利特,纳粹与欧洲艺术品的劫掠》一书中写到一个有趣的事例:调查人员在柏林K?penicker街的一处仓库里发现了掠自德国与奥地利的1.2万多件藏品,以至于误认为这里是德国最大的博物馆之一。

贩卖这些被劫掠抢占的艺术品曾经盛极一时,目的是给纳粹战争提供资金支持,国际艺术市场空前繁荣:林恩·尼古拉斯(Lynn Nicholas)在其1944年的重要作品《欧洲之劫》中写到:1941至1942年间,一家法国拍卖机构一共拍卖出了超过一百万件艺术品。这些艺术品,不管是从收藏家那里抢来的,还是从展馆里掠来的,抑或是强行“购买”来的,都无一例外地进入了美国的博物馆或者收藏家手中,剩下的则流落在欧洲民间。收复这些艺术品一直是繁重的工作。过去的二十年里,越来越多以前艺术品拥有者的亲属或者继承人采取法律措施,要求收回博物馆里属于先辈的财产,但是许多博物馆并不会直接返还艺术品给这些家庭,而是会对这些富有争议的艺术品的最终所有权提出质疑。尼古拉斯·奥唐奈(Nicholas O'Donnell)是一名专门研究艺术品收复案件的律师,2017年他写过一本书叫做《悲剧命运:纳粹掠夺艺术品收复之战中的法律与道德》,他表示,比起艺术世界其他的伦理性问题,艺术品的收复问题“更缺乏统一的处理手段”。

这其中很大一部分原因是博物馆和收藏者不愿承认一些艺术品是抢掠来的,他们也不愿意对那些来历不明的艺术品进行调查。调查艺术品来历这项工作花费巨大,博物馆等机构不愿意看到馆藏艺术品重回私人手中。瑞士伯尔尼美术馆馆长尼娜·齐默(Nina Zimmer)接受我(指本文作者Sophie GilbertI,《大西洋月刊》文化记者)的采访时表示:“自从我在博物馆工作以来,同事们每年都告诉我,‘哦,真希望对于这些艺术品的争议可以彻底结束’。每当有律师或家庭提出收复艺术品的请求时,他们就会抱怨,‘哦,真希望这是最后一个来讨艺术品的了’。我认为我们必须为艺术品的收复问题建立全新的框架,培养全新的意识,摆出全新的态度。”

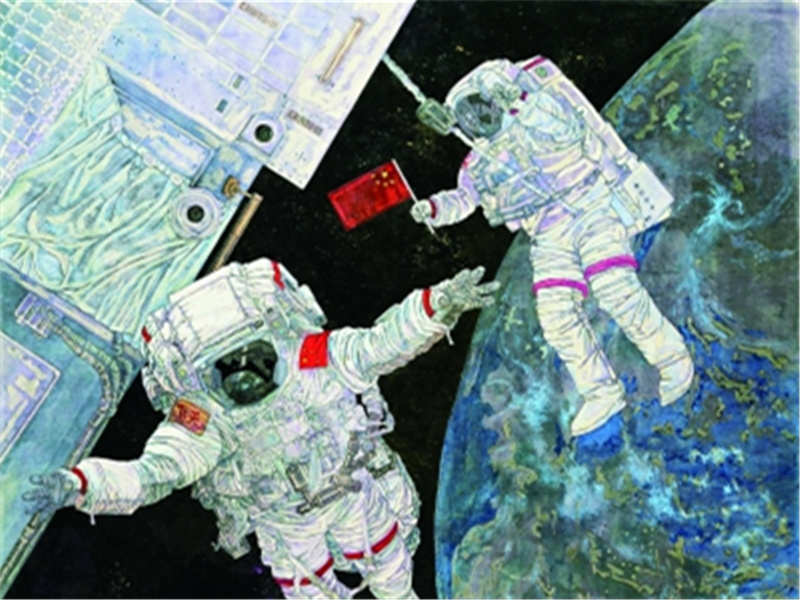

最近,德国伯尔尼美术馆和波恩现代艺术博物馆都举办了古利特案中的艺术品展览,齐默是两场展览的策展人之一(我也受邀参加了这两场展览)。2018年年底,这两场展览都将在柏林展出。这两场展览展示了古利特藏品的丰富内涵,探索希尔德布兰·古利特同时作为四分之一的犹太人、现代艺术的爱好者、纳粹德国忠实使者所度过的艰难岁月。展览还呼吁世界各地的博物馆都需要更深入地研究藏品的来源——不仅是为了补偿幸存者和他们的家人,同时也是为了加深观众对作品本身的理解。在2017年11月伯尔尼举行的新闻发布会上,负责调查古利特作品的德国工作小组负责人安德烈·巴尔斯尔-布兰德(Andrea Baresel-Brand)说:“如果你澄清了一件艺术品的历史,你就解放了它,给历史打开了一扇门。”

纳粹对艺术品的掠夺采取了多种形式。战争爆发前,由于希特勒不喜欢现代或抽象的艺术作品,德国博物馆里和艺术商那里的这一类型作品都被没收了。据报道,1939年,有几千幅画作在希尔德布兰德·古利特策划的火灾中被烧毁。1938年德国入侵奥地利,随后又入侵了捷克斯洛伐克、波兰、法国、卢森堡、荷兰、比利时等国,这些国家的犹太人收藏家和国家博物馆的艺术品被强行掠走。当纳粹占领的国家的犹太人不得不逃离家园时,为了筹集资金离开,许多人以低得离谱的价格卖掉了自己收藏的艺术品。甚至有些人将大把艺术品完全抛置身后。不管怎样,这些艺术品最终落入了纳粹手中。

这种一丝不苟、系统性的抢掠行为有两个目的。艺术对纳粹德国至关重要:希特勒早年也有绘画的志向,可惜没有成功,但是他看到了艺术作为宣传途径的力量,并打算在奥地利林茨建立一个新的博物馆,以充分地纪念帝国的辉煌。他还特别厌恶表现主义或抽象艺术,他认为这是“堕落”的艺术,是犹太人和布尔什维克艺术家的低级趣味。当纳粹抢掠欧洲大陆的大师之作时,这些“堕落”的艺术品要么被现金出售,来资助纳粹政权,要么被用来换取希特勒偏好的古典艺术作品。

1939年6月,瑞士拍卖商西奥多·菲舍尔(Theodor Fischer)在瑞士卢塞恩举行了一场艺术品拍卖会,有126件“堕落”的艺术品在会上被拍卖,包括马蒂斯、布拉克、梵高和克利等艺术家的作品。这些艺术品都来自德国国家博物馆,拍卖它们是为了给予纳粹欧陆战争的资金支持。有少数美国人也参加了这次拍卖会,包括在欧洲度蜜月的出版商约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer Jr.)。林恩·尼古拉斯在《欧洲之劫》中引用了普利策当时所说的一句话:“为了后代捍卫艺术,我坚决要买下它们!”纽约现代艺术博物馆馆长阿尔弗雷德·H.巴勒(Alfred H. Barr Jr)拒绝出席此次拍卖会,他认为这场拍卖会是对艺术品的侮辱。但他派另商人Curt Valentin作为中间人。巴勒后来给博物馆经理托马斯·马布里(Thomas Mabry)的信里写道:“我十分庆幸不管是博物馆还是我自己的名字都没有和此次拍卖会联系在一起。”

“堕落”的艺术品并不算被抢掠的,因为它们是从国家博物馆而非私人收藏家那里取走的。但菲舍尔的拍卖表明,在纳粹时代,甚至在战争爆发之前,许多人就开始热心于贩卖艺术品。苏珊·罗纳德曾调查过,1937年至1941年间,仅仅在瑞士,纳粹德国四大艺术品商——费迪南德·莫勒、伯恩哈德·波默、卡尔·巴克霍尔兹和希尔德布兰德·古尔利特——就卖出了大约8700件藏品。Curt Valentin是一名来自德国的犹太难民,他在纽约经营卡尔·巴克霍尔兹画廊(Karl Buchholz Gallery),并于1954年去世。很多原先被抢掠的艺术品都经他的手最后来到了美国。

二战期间艺术市场的大热既解释了纳粹政府为什么热衷于艺术品劫掠,也解释了为什么流落在外的艺术品很难再被收复回来。波恩现代艺术博物馆的馆长勒·沃尔夫(Rein Wolf)告诉我:“没有什么艺术类型比视觉艺术更烧钱。舞蹈抑或戏剧,都不是可以买卖的商品。但是视觉艺术品就不一样,它可以作为商品被买卖。因为涉及到金钱交易,很多事情也就复杂化了。”

其实,早在20年前关于犹太人大屠杀时代资产问题的华盛顿会议上,金钱交易的问题就已经被提出。作为作家、社会活动家和大屠杀幸存者的艾利·维塞尔(Elie Wiesel)面对44位政府代表、博物馆馆长、社会活动家发表了一份开场宣言。他们汇聚在一起,想要解决长期以来一直存在的纳粹劫掠的资产问题。维塞尔说:“既然你们准备开始进行为期三天的国民心理反思,我可以先问几个问题:为什么这么晚才正视这个问题?为什么选择现在这个时机?为什么用了这么久才选择恪守《圣经》箴言:被偷窃的总要归还到主人手里?”

这是一个复杂的问题。战争结束后,一个俗称“古迹卫士”的联盟成立了,它在2014年乔治·克鲁尼和马克·达蒙主演的电影(《盟军夺宝队》)中给世人留下了不灭的印象,他们致力于修建各种各样的纪念馆、美术馆、档案馆,鉴定那些被劫掠的欧洲艺术品,找到它们,并把它们还给真正的主人。但这场艺术品劫掠的规模实在太大,目前全世界各地的博物馆中收藏的数千件作品都有其出处的空白,它们可能是从犹太人那里被偷走的。而且,正如古尔利特案所证明的那样,更多艺术品落在私人手里,可能永远都不会被发现。

纳粹对欧洲的艺术珍宝的抢掠无比极端,当二战结束以后“古迹卫士”联盟想要让艺术品物归原主时,他们才发现自己面临的任务是多么艰巨。据《欧洲之劫》记录,联盟的首要任务是去找到那些劫掠自大大小小的博物馆以及私人收藏馆的艺术品,但是这些艺术品往往被藏在了一些根本不宜于艺术品保存的环境里。许多最好的作品都被藏在地下矿井里,那里空气凉爽、干燥,而且可以躲避轰炸。位于奥地利斯提里亚的阿尔塔索斯(Altaussee)盐矿,容纳了超过12500件艺术品和其他物品,包括米开朗基罗的《圣母与圣婴》(Madonna and Child),维米尔的《绘画艺术》(The Art of Painting),这两幅作品原本都是为希特勒计划在林茨建立的元首博物馆(Führermuseum)准备的。

纳粹本来已经在阿尔塔索斯盐矿里装满了炸药,为了防止艺术品落入敌人之手,他们不惜毁掉它们。但当地矿工和部分纳粹官员听闻该计划感到无比惊愕与痛心,他们违抗命令,在矿井被封之前,把较大的炸弹搬走了。“古迹卫士”中的一员罗伯特·珀西(Robert Posey)上尉带领联盟找到了阿尔塔索斯盐矿的具体位置,他拜访德国特里尔时突然牙痛难耐,因此认识了当地一个牙医的女婿,一位艺术学者,他曾帮希特勒的“二把手”帝国元帅赫尔曼·戈林(Reichsmarschall Hermann Goering)做过事。赫尔曼·戈林大肆掠夺艺术品一部分是为了纳粹政权,另一部分也是为了他自己。这位牙医的女婿最终告诉了罗伯特·珀西阿尔塔索斯盐矿的位置,这也说明了许多艺术品能够再次面世都是出于偶然的机会。

即便是找到了艺术品,如何进行安全有效的运输也是一大难题。单是米开朗琪罗的《圣母与圣婴》就花了好几天的时间打包。在被运送往慕尼黑、威斯巴登和奥芬巴赫的中心收集点后,这些作品会被鉴定、拍摄并最终被运回他们原本属于的国家。1945至1951年期间,MFAA组织(Monuments, Fine Arts, and Archives program,即“纪念物、艺术品和档案组织”)在人手与资金都欠缺的条件下,返还了大约500万件艺术品。尽管如此,还是有不计其数的艺术品依然无处可寻。

美国政府和MFAA实施的一项政策让事情更加复杂化了,他们决定将艺术品归还给原属国并让当地政府来承担寻找个人失主的责任。这个政策有实际的考量,因为MFAA实在没有足够的人力来寻找个人失主。但在具体实施过程中,这就意味着很多作品会落到一开始劫掠它们的人手里。尤其是在德国巴伐利亚州,纳粹的家庭积极地认领那些从他们家里被没收的艺术品。希特勒的私人秘书亨利特·施拉赫(Henriette von Schirach)曾花费300德国马克认领了一幅简·凡德尔·海登(Jan van der Heyden)的画作,但其实这幅画是他1941年从一个逃往维也纳的犹太家庭没收来的。就连赫尔曼·戈林的妻子埃米也成功拿到了她想认领的画作。就在2015年,戈林的女儿艾德达还要求巴伐利亚州政府归还战后他父亲丢失的一些艺术品。

战争结束随后的几年里,许多犹太收藏家试图寻找他们失去的艺术品,然后花钱再买回来。尼古拉斯在《欧洲之劫》里提到了一个有趣的事例:一位女士在巴黎的古董店里偶然发现了一个装饰盒子,上面居然印着她家族名字的首字母。截至1953年,犹太艺术品商保罗·罗森伯格(Paul Rosenberg)有71幅画作尚未找到,到1958年,他找回了51件,还剩20件。1974年,他的继承人找到了布拉克的一幅作品,那正是罗森博格在凡尔赛的拍卖会上拿下的。2014年,调查古利特藏品的德国当局证实,其中有一幅马蒂斯的画作也是属于罗森博格的。

如果说早期归还艺术品的工作还是在有条不紊地进行(尽管比较零碎),到20世纪50年代,这种努力就开始衰退了。纳粹政权种种暴行的曝光让艺术品劫掠这件事显得相对没有那么重要了。在战争的阴影之下,许多相关人士更愿意向前看,而非计较往日的得失。在20世纪70年代到80年代冷战期间,西德作为美国的重要盟友,地缘政治冲突以及众多其他因素意味都导致二战期间发生的许多事情——从艺术品劫掠到纳粹暴行——都被一定程度混淆或忽略了。

律师兼艺术品返还问题专家奥唐奈(O'Donnell)接受采访时表示:“没有人愿意自找麻烦。但是,冷战的结束让人们有机会可以回顾历史,重新审视以前被接受的一些事情。”奥唐奈还表示,1994年出版尼古拉斯的《欧洲之劫》是揭露纳粹艺术劫掠的重要时刻。“这本书的影响不容低估”,他说,“这并不是一本告知事实的新闻著作——人们已经了解艺术品劫掠的事实。它意在帮助人们理解这件事的本质:艺术品劫掠并不是什么偶然性的事件,而是和纳粹的其他罪行一样严重恶劣,是一项有组织有预谋的重大犯罪活动。”

1994年,奥地利政府从鲁道夫·利奥波德医生那里购买了5000多件艺术品,他是一名眼科医生,也是一位狂热的艺术品收藏家。其中一幅是奥地利画家埃贡·席勒(Egon Schiele)1912年创作的《沃利肖像画》(Portrait of Wally),二战初期属于一名犹太艺术品商利亚·邦迪(Lea Bondi)。1939年德奥合并后,邦迪被迫将这幅画移交给另一个商人弗里德里希·威尔兹(Friedrich Welz)。美国政府在战争结束时没收了威尔兹的藏品,并将这些作品归还给了奥地利政府。1953年,邦迪了解到她的这幅画收藏于奥地利国家美术馆,于是他询问利奥波德医生能否帮她买回这幅画,但后者瞒着她偷偷自己买下了这幅作品。

1997年,《沃利肖像画》作为利奥波德藏品之一借给了纽约现代艺术博物馆。当时,策展人和博物馆馆长向《纽约时报》表示,他们并没有资格去质疑艺术品获得的途径是否正当。邦迪那时已经去世了,但她的继承人仍然在努力追回财产。1998年1月,纽约地区检察官罗伯特·摩根索(Robert Morgenthau)试图从纽约现代艺术博物馆没收这幅画,以防止它被还给奥地利。围绕这幅画进行的法律战已经持续了10多年,并塑造了关于返还被掠艺术品的一种新的公众意识。

1998年底召开的华盛顿会议试图解决一个问题,即为什么大屠杀期间从犹太人手中掠夺的那么多资产从未被归还。维塞尔质疑道:“难道是因为我们都觉得这场悲剧的记忆是如此神圣,因此不能触碰它具体的、金钱相关的部分吗?还是说,铭记这段历史的任务太高尚、太痛苦又太紧迫了,所以我们只要想到别的方面就显得不体面了是吗?”他得出一个结论,即在战争结束随后的几年里“幸存者面临很多比收复艺术品更紧迫的问题,他们必须适应自由的环境、日常生活与死亡——正常性的死亡”。

会议结束时,44个代表国家签署了一份关于处理纳粹艺术品劫掠问题的11项原则条约。那些被纳粹没收而未归还的作品应予以进一步的鉴定。相关记录和档案应该透明化公开化。要努力查明被劫掠的艺术品,并借媒体宣传以寻找继承人。应该鼓励艺术品的战前所有者大胆认领。华盛顿条约的意图是好的,但它们只适用于给博物馆藏品找主人,对落入私人手中的艺术品就没办法了。而且,在接下来的20年里,随着法律纠纷的频繁发生,博物馆也不一定能够完全履行政府制定的条约准则。

古利特藏品的发现被神秘的掩盖了。为什么巴伐利亚当局等了这么久才宣布他们发现了什么?如果正如科尼利厄斯·古利特所宣称的那样,这些藏品都是通过合法途径获得的,那为什么还要没收它们呢?科尼利厄斯是如何瞒天过海,躲过社区机构和税务机关,守住这样一个秘密的?

当然,希尔德布兰德·古利特身上也充满了神秘感。他于1895年出生在一个艺术家和艺术史学家的家庭,1925年,他成为了茨维考(Zwickau)博物馆馆长,逐渐成为一名当代艺术领袖。1933年,希尔德布兰德被迫辞去纳粹德国汉堡艺术协会会长一职,就因为他曾展出并宣传过“堕落”艺术。但他在这一领域的专业知识也让他成为了纳粹德国一名宝贵的艺术商。尽管博物馆职业生涯结束了,他却在艺术品交易方面看到了商机。他觉得与纳粹的亲密关系可以给他的家庭带来保护,因为他祖母是犹太人,而且这也相当于拯救艺术品免于被毁。当然了,从这门生意中还能赚得盆钵体满,何乐不为。

尼娜·齐默告诉我:“我们总相信历史是非黑即白的,一个人不是好人就是坏人。按照这个标准,希尔德布兰德·古利特当然是个坏人,因为他为纳粹政府服务。但其实他也是一位年轻上进的博物馆馆长,他努力学习现代艺术,并把他学到的知识传播给更多人。观察他是如何慢慢向纳粹靠拢的其实是个有趣的过程,他不断说服自己正在为现代艺术和艺术家做贡献,随后迫于压力又不得不背叛了自己的初心......”

战争结束后,古利特被软禁在家接受审讯:他开始拿自己的犹太血统做文章,谎报自己的收入和财产,并坚称他所有的交易记录都在战争期间被毁了。他随后被释放,继续干起了贩卖艺术品的活儿,直到1956年死于车祸。但他留给家人的财产似乎带来的麻烦多于好处。他的女儿热奈特·古利特(Renate Gurlitt)1964年给兄弟科尼利厄斯(Cornelius)写了一封信,她写道:“我有时候会想,他最私人最宝贵的遗产现在已经变成了最黑暗的负担。它们被锁在橱子里或是藏在帘子后面......一想到它们,我就会害怕得发抖。”

2014年4月,科尼利厄斯·古利特与巴伐利亚州政府达成协议。如果他愿意配合调查那些有法律争议的艺术品的来源,就可以把艺术品还给他。但如果发现其中有任何被劫掠来的艺术品,它们就会被归还到原主人手里。但在接下来的一个月里,古利特去世了,他在遗嘱中表示将全部藏品赠予瑞士伯尔尼美术馆。他的决定让许多人感到困惑不解,包括伯尔尼美术馆的管理人员,他们不得不考虑要怎么处理这样一大笔遗产。2014年11月,古利特的表妹乌塔·维内(Uta Werner)对古利特的遗嘱提出异议,她怀疑古利特在写遗书时是否具有清醒的意识。

在这种不确定的背景下,伯尔尼美术馆与德国政府达成了一项协议——它只会接受其中绝对不是劫掠艺术品的部分。博物馆基金会副主席马塞尔·布鲁哈特(Marcel Brulhart)在2017年的新闻发布会上表示:“我们接受了这笔遗产,因为我们想要直面责任与风险。”与此同时,德国政府成立了一个特别小组,调查在古利特不同住所发现的1566件艺术品的来源。第一个特别小组2015年底宣布解散,他们表示花费了两年时间和近250万美元后,只查明了11件作品的来源(其中有5件是劫掠品),他们不堪承受如此高昂的调查成本和如此有限的调查结果。另一个特别小组随后成立,名为“古利特藏品来源研究项目”,其初步研究结果于2017年11月在瑞士和德国的新闻发布会上宣布。

根据该项目负责人安德烈·巴尔斯尔-布兰德(Andrea Baresel-Brand)透露,在被调查的1039件作品中,有12件已被证实或极有可能是被劫掠来的。其中包括罗森博格丢失的一幅马蒂斯的作品《坐着的女人》,以及马克斯·利伯曼(Max Liebermann)的《沙滩上的两名骑士》,它是犹太艺术收藏家大卫·弗里德曼(David Friedmann)被迫卖给纳粹的。在所有被调查的作品中,有297件被归类为“堕落”的艺术品,是纳粹从博物馆或私人手中劫掠来的。还有一百多件作品无法被归类——它们的来源难以查清,既不能被证实是劫掠来的也不能被证实是合法获得的。巴尔斯尔-布兰德表示,这很令人沮丧,他说:“作为一名科学家,总是希望可以查出一个清楚的结果,一个可靠的结果。我们当然十分希望可以查清所有作品的出处......一开始,当古利特藏品刚被发现的时候,大家都以为几个星期就可以厘清这里面所有的东西。当然,这是不现实的。”

古利特藏品的不清不楚的来源,侧面印证了我们对纳粹劫掠的艺术品的认识十分不充分。目前能够物归原主的只是劫掠艺术品中很小的部分。甚至当博物馆馆长和研究人员试图查明藏品的来源时,有的民众会认为这是对公共资金的一种浪费,他们认为那段悲剧的历史最好被遗忘掉,而非如此被深究。在伯尔尼美术馆11月举行的新闻发布会上,古利特的藏品首次被公开展示,一名市民问博物馆馆长尼娜·齐默是否担心这样做会让人们想起一些伤心往事,招致不愉快的后果。尼娜·齐默坚定地答道:“我很高兴看到人们关于历史的记忆再次被唤醒。”

从这个意义上来讲,伯尔尼美术馆和波恩现代艺术博物馆对古利特藏品的这两场展出都是对民众的蓄意刺激,让瑞士和德国的民众直面血淋淋的历史事实,而不是试图将它埋葬。在伯尔尼美术馆的这场展览中,齐默主要想展示“堕落艺术”的主题,让人们了解希特勒对这类艺术的个人厌恶是如何使许多艺术品和艺术家遭受迫害的。而在波恩现代艺术博物馆,由瑞恩·沃尔夫(Rein Wolfs)和阿涅茨卡·卢林斯卡(Agnieszka Lulinska)共同策划的这个展览主要探讨了纳粹艺术劫掠更宏大的一些问题及后果,以及希尔德布兰德·古利特如何成为纳粹政权的主要艺术商之一。沃尔夫表示:“我们想让整件事尽可能地透明化,我们面临的是欧洲历史上最为黑暗的一页,距今已有七八十年的历史,许多目击证人已经不在了。所以我们力所能及地带领现代民众走近这段历史是十分有意义的。”

在古利特案的刺激下,许多博物馆开始注意起自家的可疑藏品。在巴黎,卢浮宫的一个新画廊就收藏了31幅曾被纳粹劫掠的画作,它们被归还给了法国。伦敦的维多利亚和艾伯特博物馆正在聘请一名研究劫掠艺术品的专家作为馆长,从而更好地帮助培训其他馆内人员进行艺术品来源考察。2017年9月,伦敦召开了一个名为“70年计数:欧洲的最后机会?”的会议,会上研究艺术品返还问题的专家们讨论了如何使大约10万件下落不明的艺术品物归原主。

齐默告诉我,21世纪对艺术品返还问题最有贡献的技术便是数字化的归档。她说:“这让我们能够跨越各个国家,跨越各个专业,完成五年前难以实现的成果。”奥唐奈也认为当下的时机至关重要。他说:“现在的时间的确很紧迫,因为我们是最后一批还记得艺术品劫掠历史的人。我并不是说处理这个问题的时间已经不多了,但我确实认为,就像很多关于犹太人大屠杀的问题一样,接下来的10年是处理问题的关键时刻。”

艺术品返还是否能取得突破主要取决于两个因素:一是博物馆是否愿意交出一些极具价值的艺术劫掠品来纠正历史性错误;二是民众是否愿意政府投入更多的花费来做这项工作,是否愿意直面那些很多人都宁愿忘记的历史。从历史的角度来说,有一点是肯定的,那就是铭记历史一定比遗忘历史更有意义。

安德烈·巴尔斯尔-布兰德讲述了她几年前工作中的一个案例,当时德国的一家小博物馆试图尽自己的力量来归还从犹太家庭劫掠来的藏品。博物馆找到了这个家庭的后代,他们当时被“儿童撤离行动”(Kindertransport)救下并送往英国。他们同意战后首次回到德国并接受这些艺术品。她说:“他们被感动了,而且向我们敞开心扉,他们很是感激,而且也反思了很多。听他们演讲时,在场的每个人哭了,我也是。过了一会儿,这家人决定把这些艺术文物捐赠给博物馆。其实不是非常贵重的艺术品,不是莫奈或者其他什么大师之作。博物馆也是一个很小的博物馆,但在场的人都显示出了人性之善,显示出了诚实的品质。他们想要做最正确的决定。”